존 오브 인터레스트 (2024)

이 영화는 보고 나서 이야기를 안 할 수가 없는 영화라고 생각이 들었다. 2024년에 내가 본 영화 중에서 가장 대단한 영화 중의 하나라고 이야기할 수 있다. 영화가 보여주는 색감이나 장면들, 그리고 이야기들은 정말 대단한다고 이야기할 수밖에 없다.

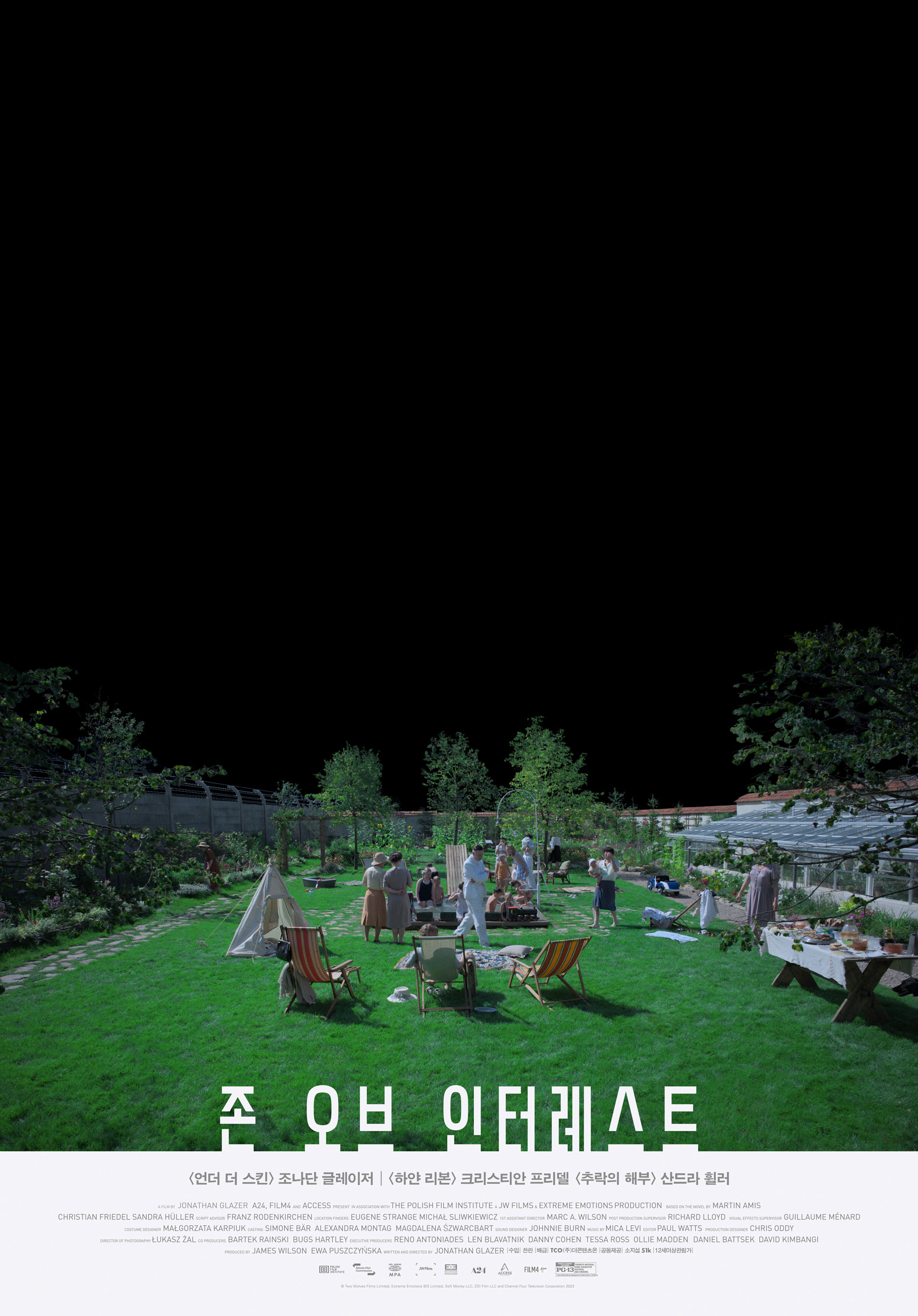

영화 포스터를 보면 암흑처럼 표시된 부분들이 눈에 들어온다. 아마도 아우슈비츠 수용소일 것이다.

이 영화는 아우슈비츠 수용소 소장의 가족들 이야기이다. 수용소에 바로 붙어서 살고 있는 그 가족들은 담을 하나 두고 죽어가는 자들에게서 나오는 각종 물품들을 사용하여 살아가고 밤에는 그들이 가스실의 소음을 듣고 잠이 든다. 수용소 밖의 강에서 수영을 하고 그것을 즐기고 집안에서는 정원과 수영장을 꾸며서 너무나도 안락한 삶을 살고 있다.

누군가의 삶은 극단적인 고통을 거쳐서 하나의 장소에서 대량의 죽음에 이르는 데, 담을 하나 두고 그들에게서 나온 것들로 아주 평화롭고 여유로운 삶을 살아가고 있다는 것이다. 여기서 이 가족들은 이 모든 것을 인지하고 있지만 그것을 무시하고 살아간다. 내가 살아가기 위해서는 타인의 삶은 죽음에 이르러도 되고 그것은 상부의 명령으로 이루어졌으므로 나는 지시 이행만 했을 뿐이므로 나는 죄가 없다는 식으로 이들은 존재하고 있는 것이다. - 이와 같은 취지로 아이히만이 이야기한 바 있고 관련해서 한나 아렌트가 악의 평범성에 대해서 책을 쓴 것으로 알고 있다.

이 영화에서 내가 좀 충격을 받았던 장면이 두 장면이 있었던 거 같다. 하나는 강에서 소장이 애들과 놀면서 낚시를 하다가 강물안에서 사람의 뼈를 발견하는 장면이다. 이 장면은 아우슈비츠에서 죽은 사람들의 재와 뼈가 바로 강으로 흘러들어 가는 것을 의미한다. 애들과 같이 집으로 돌아온 그는 몸 구석구석을 아주 깨끗하게 씻는다. 오염된 몸을 아주 정화하듯이 말이다.

또 하나의 장면은 수용소장인 회스가 다른 곳으로 발령나자 그의 아내는 여기에 더 머물고자 한다. 담 하나 사이로 죽음들이 매일 일어나는 그곳에 더 머물고 그런 생활을 더 하고 싶다는 이야기를 하고 있고 회스는 상부에 자신만 발령지로 가고 가족들은 여기에 머물도록 해달라고 요청한다. - 아우슈비츠에서 나오는 각종 물품들과 그 생활을 유지하기 위해서이다.

이 장면들에서 인간이 어떻게 타인에 대해서 이토록 무감각하게 잔인할 수 있는지 모르겠다는 생각이 들었다.

영화의 마지막 장면은 실제 아우슈비츠를 보존하고 있는 현시점을 보여준다. 수많은 신발들과 그 죽음의 장소를 보여주는 데 우리는 또 왜 전쟁등을 통해서 거대한 개인의 죽음을 만들어나가고 있는가? 내가 아니면 타인은 존재하지 않아도 되는 존재인가라는 생각이 들었다. 이런 생각이 들면서 오래전에 읽었던 책의 호모 사케르라는 단어가 지금 막 떠올랐다. 우리는 혹은 나는 존재해도 되는 사람인가? 아니면 그 반대인가?라는 생각이 말이다.